十三番街棟 建築家の紹介 〜馬渕富夫氏〜 長浜出身

滋賀県長浜市出身の建築家。水族館からホテル、観光施設、地域再生プロジェクトまで幅広い分野を横断し、国内外で数々の空間づくりに携わってきた。最大の特徴は、「人が自然や地域とどう向き合い、記憶に残る体験を得るか」という視点を軸に、建築を単なる箱ではなく“体験を編み込む器”として設計している点にある。

水族館設計の先駆者

代表作のひとつが、東京スカイツリータウンに開業した「すみだ水族館」である。

従来の水族館は郊外立地が主流だったが、この施設は都市の高層複合施設内という特殊な環境に設けられた。

馬渕は設計チームの一員として、巨大な屋内水槽を支える環境制御、

来館者が自由に回遊できる動線計画、研究展示スペース「ラボ」の導入などを担当。

都市型インフィル水族館の先駆けとして「展示を歩く」だけでなく

「都市で暮らす人々の日常に溶け込む水族館」という新しい体験価値を提示した。

さらに徳島県の「日和佐うみがめ博物館カレッタ」リニューアルでは、

地域の自然資源であるアカウミガメを中心に据え、学びと体験、

展示と地域の海辺がシームレスにつながるよう改修計画を統括。

生き物の福祉と来館者の学びを両立させる姿勢は、専門家からも高い評価を得ている。

中国・海昌海洋公園など海外の大型水族館案件にも参画しており、

日本有数、アジア屈指の水族館設計実績を持つ建築家といえる。

観光と公共空間をつなぐデザイン

観光インフラの再生事例として注目されるのが、箱根ロープウェイ早雲山駅直結の「cu―mo箱根」である。

標高757mの立地を活かし、足湯テラスから望む外輪山の大パノラマは訪れる人々を魅了する。

駅という“通過点”を「立ち止まり、滞在を楽しむ場」へと転換させたことで、開業翌年にはグッドデザイン賞を受賞した。

ここでも馬渕は「観光と移動の接点をいかに豊かな時間に変えるか」をテーマに空間を組み立てている。

また福島県の「しらかわ観光ステーション」では、観光案内・展示・交流を一体化。

白河ラーメンや小峰城など地域資源をインタラクティブに体験できる仕掛けを盛り込み、

単なる案内所にとどまらない「地域文化のゲート」として設計を行った。

来訪者が“情報を受け取る”だけでなく“文化を体験する”場へと進化させた点に、馬渕のデザイン哲学が現れている。

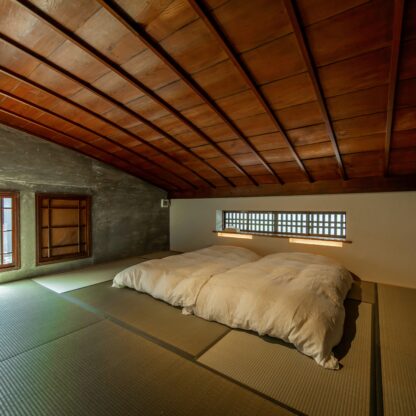

宿泊・商業施設のリブランドと再生

宿泊分野では、旧ラフォーレ山中湖をリニューアルした「富士マリオットホテル山中湖」のプロジェクトに関与。

インテリア刷新、温泉導入、動線再構築を行い、世界ブランド・マリオットの快適性を日本の自然環境に重ね合わせた。

特に富士山麓というロケーションを背景に「自然の中に滞在する豊かさ」を体感できる客室設計が高く評価され、インバウンドや富裕層向けリゾートのモデルケースとなった。

地域観光の再生では、静岡県御殿場市の「FUJIMI CAFE」を再生。

富士山を望む高台に位置するカフェをリニューアルし、地元食材を使ったメニューや眺望を最大限活かしたテラス席を整備。

かつて素通りされがちだった場所を「立ち寄り、味わい、景色を記憶する」観光ハブへと変えた。

また「建物を蘇らせる」だけでなく、運営スタイルや地域連携を組み込む点に特徴がある。

地域の未来を紡ぐ建築家

馬渕富夫の仕事には一貫して「地域資源をどう体験化するか」という視点が通底している。水族館では生き物と都市を結び、観光施設では移動や案内の場を体験の場へ転換し、ホテルやカフェでは自然や食を日常に取り込む。いずれも“場を超えて記憶に残る体験”をつくることが核となっている。

※写真は、日和佐うみがめ博物館カレッタのメタバース空間での馬渕氏

関連プロジェクトリンク

・すみだ水族館:https://www.sumida-aquarium.com/index.html

・日和佐うみがめ博物館カレッタ:https://caretta.town.minami.lg.jp

・cu―mo箱根:https://www.hakonenavi.jp/cu-mo-hakone/

・しらかわ観光ステーション:https://www.city.shirakawa.fukushima.jp/page/page008330.html

・富士マリオットホテル山中湖:https://www.fuji-marriott.com/index.html

・FUJIMI CAFE:https://www.fujimi-cafe.com

この記事へのコメントはありません。